第2話

美しいということ

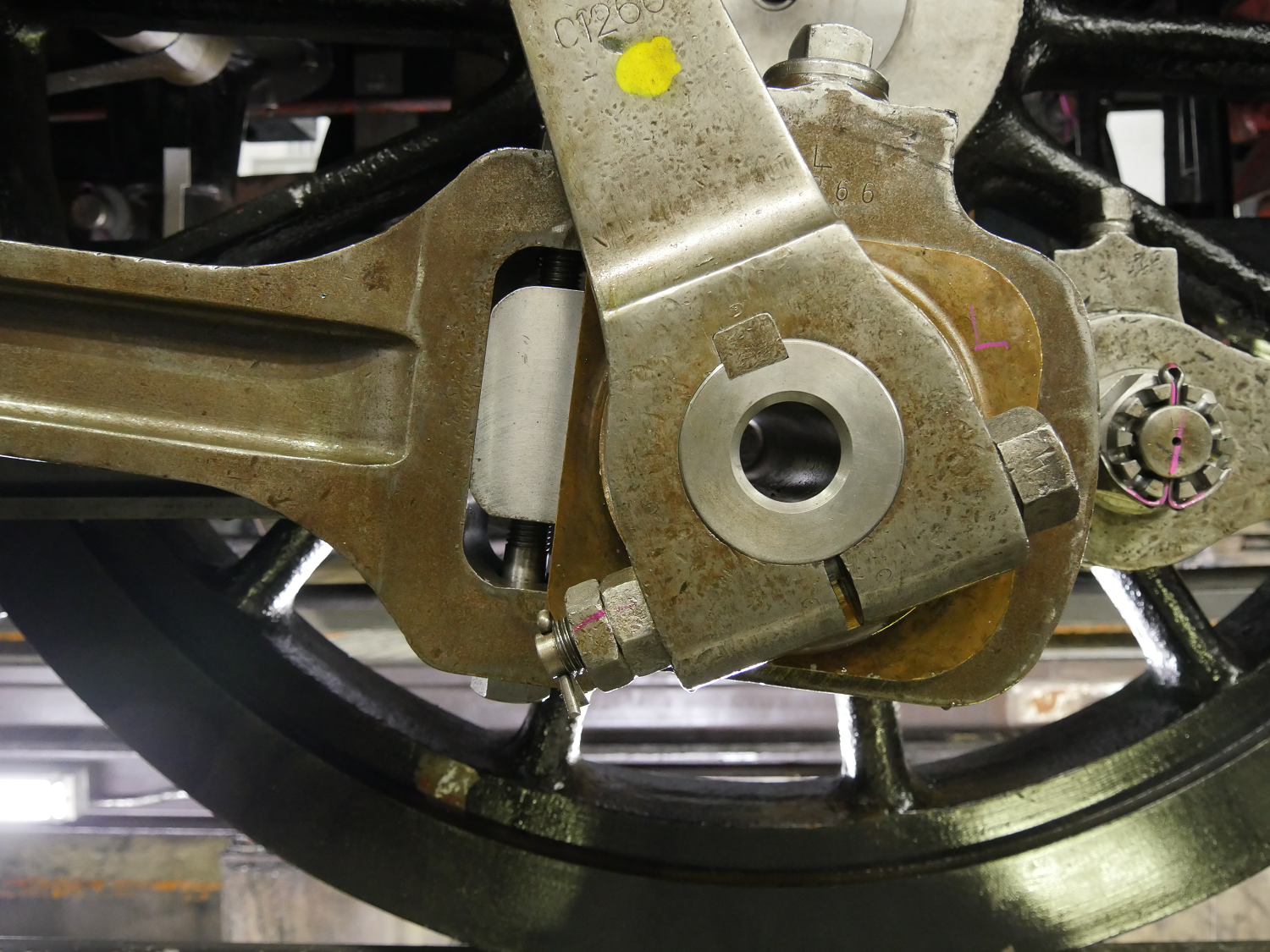

「一番いいやり方を自分自身で見つけなければいけません。ボルトひとつ締めるにしても、締まっていればいいのではなく、見た目を考えます。かっこよく、美しくすることが大切なんです」

こう語るのは、師匠と呼ばれる中島班長。「美しさ」という言葉には、色々な意味が込められている。例えば、長く出ているボルトがあるとする。それが、車体の下に向かっていたら、整備士がもぐって点検をするときに引っかかる危険性がある。本拠地の車両センターで作業をする人の視点に立ち返って、安全面、機能的なことも考えながらボルトを締める。

だから、完成したSLには、機能美溢れる「たたずまい」がある。

「師匠には、よく叱られました。どうやったら怒られないようになるのかと逃げるのではなく、自身で勉強すること」と、寸暇を惜しんで本を読みあさった渡邊さん。こうして、少しずつ、SLのいろはを学んでいくようになった。

「これでいい」がない

そして3年前、新たなメンバーとしてSL組に加わったのが我妻翼さん。最新車両を扱っていただけに、最先端の電車と伝統のSLという対照的な考え方の違いに、戸惑う日々が続いた。

「転職したのではないかと思うほど、SLは別世界でした。最新車両は基準範囲内であれば走りますが、SLは100%以上でなければ走らない。8年やってきた電車の経験はいかされず、その実績を障壁に感じることもありました」

どん底の我妻さんを救ったのは、同じ苦しみを持っていた渡邊さんの姿勢だった。

「あるとき、渡邊のSLに対する想いを聞いて愕然としたのです。自分も電車で同じ事をやってきたつもりでしたが、想いの丈がまったく違いました。毎日乗車する生活に密接した電車と、旅など目的をもって乗車するSL。人生の想い出をつくるためのSLは背景が違う。だから、SLは突き詰めても、突き詰めても、まだ、その先がある。『これでいい』が、ないのです」

悩みながら自分のやるべきことが見え、当初、水と油のような関係だった二人は、お互いの想いを知ることで、ベクトルが一致したのである。

お客さまの顔が見えてきた

今でこそ、SL組の若手を牽引する渡邊さんだが、葛藤を乗り越えるきっかけがあった。

それは、6年目を迎えた時に異動した、SLの聖地である高崎車両センター高崎支所(以下高崎)での経験。これが、彼自身を大きく変えたのだった。

「大宮では、息をしていない鉄の塊と向き合っているイメージでしたが、高崎は生きた車(車両)しか扱っていませんでした。この経験が、これまで当たり前だと思っていたことに対して、『何故、こうなっているのか』と考えるようになったのです。車のディーラーとユーザーで考えたとき、お客さまが求めているものと、ディーラーが直したいものが合致していないといけない。そこが学びでした」

高崎はSLに関するノウハウの発信地であり、経験豊富な人材の宝庫だった。その環境で一番得られたのは、お客さまと接する機会があったこと。土日にメンテナンス社員としてSLに乗車し、どんな人が、どんな笑顔で楽しんでいるのかを目の当たりにすることができた。大宮では、「直す」ことだけに神経が集中していたが、高崎での経験は、渡邊さんに、その先にいるお客さまの「笑顔」をみせてくれたのである。

動輪が動き出す瞬間に感動

このチームに集まってくるのは、鉄道が好きな人ばかりです。だから、覚えるのも早い。私は平成11年からSLを担当していますが、未だに、わからないことだらけで、毎日が勉強です。それだけ、奥が深いのです。渡邊が、高崎で2年勉強し、大宮ではできない技術を学び、持ち帰ってくれました。その貴重な体験が、大宮にとっても大切な財産になっていますね。

長年やってきて、一番感動したのは、やはり、SLの復元ですね。C57、C61、C58、C11も携わりました。最終的に、ボイラーに火を入れて、動輪が動きだす瞬間は、毎回、感動があります。大変な修理も多くありました。忘れられないのは、D51の本線試運転。渋川の山道を走るとき、そこで第三動輪が急に発熱を起こしてしまいましてね。その手前から予兆はあったのですが、渋川の駅で、機関車の下にもぐって、車軸の下に油を供給する油受けの部品を点検したのですが、給油してもおさまらない。沼田までなんとか走らせ、最後は、救援列で高崎まで牽引しました。

このような経験を積みながら、SLたちとの付き合い方を学んでいくものなんだと思います。

SL組 中島賢樹班長

第三話に続く・・・

~126年の鉄路 伝統を受け継ぐ12人のSL組~

東日本旅客鉄道株式会社 大宮総合車両センター

取材ご協力

大宮総合車両センター SL組

山口憲三様

中島賢樹様

渡邊功様

我妻翼様

取材

東海バネ工業 ばね探訪編集部(文/EP 松井 写真/EP 小川)