第2話

無限大からミクロの世界へ

「私、絶対に失敗しません」

天体望遠鏡からスタートした三鷹光器は、兄弟の優れた才能により、最新鋭の宇宙観測機器を次々と生み出していった。大手企業をさしおいて、NASAのスペースシャトルに搭載された特殊カメラもつくってしまった。

NASAの安全基準は、99.9999%。

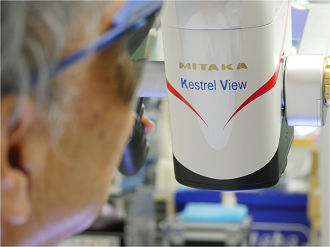

「私は100% 絶対に失敗しない。これが大事なこと」と、中村社長は言い切る。「私、失敗しないので」とは高視聴率ドラマ、ドクターXの名セリフだが、宇宙、ロケットという失敗が許されないシーンで、その偉業を成し遂げてきた。ちなみに、ドクターXで使用されていた手術用顕微鏡は、三鷹光器が提供したものだ。

宇宙から地上の星へ

宇宙という無限大の世界を映し出す観測機器をつくり続けてきたところで、中村社長は、地上へ降り立たとうとする。新しい分野に進出したのは、いまから30年以上も前のこと。

「創業からずっとやってきた宇宙分野での実績を地上で活かせないだろうかと。そこで着手したのが、非接触3次元測定器と、医療分野だったのです」

非接触とは、モノに触れないで測るということだが、もともと、宇宙空間で星と星との距離を測る技術を持っていたことから、この分野に参入した。自動フォーカスの技術を3次元測定器に組み込んだところ、モノに触れずにピントを合わせることに成功。非接触で測定できるという画期的な技術を生み出したことで、これまで測れなかったものが、測れるようになっていったのである。その精度、ナノメートルレベルの細かさから数十mm。複雑形状も、ふにゃふにゃしている紙も、紙に印刷されているインクの厚みも三鷹光器の測定器なら、測れる。

後に、このオートフォーカスの原理は、ポイント・オート・フォーカシング法と命名され、日本発のISO規格(三次元形状・表面の粗さの国際規格)として登録されるようになった。つまり、三鷹光器の測定器で測定されたものが世界基準という快挙を成し遂げたのである。

三鷹に、ライカがやってきた

医療分野を開くチャンスが舞い込んできたのは、1986年のことだった。ある日、三鷹の町工場に、ドイツの一流カメラメーカーであり光学機器のトップメーカーでもあるライカの社長が訪ねてきたのである。脳外科手術用の顕微鏡を開発中だが、課題を抱え苦戦しているという。宇宙分野での特殊カメラの実績を評価し、解決の糸口を求めて三鷹光器に提携話を持ってきた。当時、脳外科手術用顕微鏡の分野では、ライカのライバルであるカールツァイス社が圧倒的な世界シェアを誇っていた。医療分野に弱かったライカは、この事業強化のため、なんとしてもシェアを奪いたかったのである。

脳梗塞や、脳卒中などの外科手術は、頭部を切開して患部を切除するのだが、脳の細かい血管は、非常に繊細な作業が要求される。ライカが抱えていた課題とは、手術中に顕微鏡を動かし、再び戻した時、患部にピントが合うのに時間がかかっていたことだ。1分1秒を争う短時間勝負の脳外科手術だけに、そこをなんとか解決したかったのである。当時、最高といわれる顕微鏡を京都大学で見せてもらった中村社長は、「えっ、これが最高レベル?」と驚いたと同時に、「これなら、確実に勝てる」と、確信した。

「いいレンズの条件とは、焦点が1箇所であること。ところが、医学では、それが通用しない。ここも見たければ、手前のあそこも、向こうも見たいとなる。無限大の宇宙を映し出す天体望遠鏡の最高のレンズは、医学では最低なんです。とにかく、顕微鏡がどんな使われ方をしているのかを知るため、手術室に通いつめたのです」

そして、中村社長が見いだした答えは、「一度、とらえた焦点は、絶対に逃がさないこと」であった。

兄からの反対を押し切る

一方、「医療をやろう」との中村社長の提案に、「命にかかわるものはリスクが高い」と、当時社長だった兄から、反対されてしまう。さらに、多くの社員は、天文が好きで入社してきた天文少年ばかり。女性もしかりだ。医療分野の可能性に賛同してもらうために、どう説明すればいいのか、頭をかかえていた。

「オゾンホールなどの最先端をやっても、教授は文化勲章をもらえますが、われわれは、何の評価ももらえません。これまでも、10トン、20トンの大型望遠鏡や、小型でもどこにもない戦闘銃のような望遠鏡をつくってきたのですが、これからは、他にはない、他ではできない手術顕微鏡を空中に浮くような軽さで操作できるバランシングスタンドだけをつくろう。そして、医療分野で世の中をあっといわせるものづくりに挑戦しよう。そう、社内に話しを持ちかけていったのです」

なんとか社内の賛同を得ることができた中村社長は、試作品を完成させ、特許を申請し、ライカに脳外科用バランシングスタンド「スペースポインター・シグナス」を売り込んだ。「片手で軽く操作でき、一度とらえた焦点を逃がさない」という考え方に共鳴してくれたライカと、トントン拍子で話は進み、日本以外はライカが販売・アフターサービスすることで、正式に提携を結んだのである。1990年、ついに、脳神経外科用の手術用顕微鏡とスタンドの第1号が完成、販売を開始した。

手術室の大改革

現場の声を反映するため、中村社長はバランシングスタンド顕微鏡に次々と改良を加えていった。手術をしているドクターの横にはりつき、「こんなとき、困るんだよ」と、困りごとを聞きながらどうしたいのかを話してもらう。「それは、こういうことですか?」と、中村社長がその場で絵をかくと、意見が出始めて話が進み、ドクターの必要としているものが見えてくる。こうした手法で、様々なところに、常識を覆す創意工夫が施されていった。

「最初は、丈夫な方がいいだろうと450kgのものをつくったのですが、あまりの重さに、看護師さんが2人がかりで機械を移動させていたんです。運ぶ時に足をぶつけたり、しゃがんで押すのは恥ずかしい、の一言を聞き、これではダメだと、すぐに軽いものに改良しました」

宇宙分野で、軽く耐久性のあるものをつくってきた三鷹光器だけに、自社の得意な技術を応用することができた。さらに、医師の背後に本体をおき、頭上から顕微鏡が操作できるオーバーヘッドスタンドを世界で初めて開発。ドクターの横を陣取り、コミュニケーションの妨げになっていた本体が後方に消えると、手術場の視界が広がった。スペースの余裕ができたことで、麻酔医師やアシスタントがもう一人配置が可能になり、さらに、安定感が増したスタンド本体には顕微鏡と連動した大型コンピュータを設置。画面に映し出された執刀医の手元を見ることで、他の医師、看護師は次に何が必要になるのか、予測を立てられるようになった。

また、執刀医が顕微鏡を移動させても、常に焦点を合わせる技術開発にも成功。小型化、軽量化など、現場の視点に立ってつくられたこの製品は、使い勝手がよく、長時間の手術にも負担が少ない。こうして、この顕微鏡は、単なる手術用としての道具を超え、手術室の改革を成し遂げてしまったのである。世界のドクターから高評価を受け、愛される製品として根づいていったことはいうまでもない。

販売から約30年で、3000台以上の製品を世に送り出し、ライカ・三鷹光器のスクラムは、ついに、世界トップシェアを勝ち取った。反対された医療分野ではあったが、脳外科手術用顕微鏡は、今、三鷹光器の社員の誇りになっている。

設計図は現場にあり

三鷹光器のものづくりの根底にあるのは、現場の声だ。「設計図は現場にあり」で、創業当初から顧客である東京大学宇宙航空研究所の博士や、大学の教授たちのことばを形にしてきた。手術用顕微鏡でも、ドクターだけではなく、看護師、看護師長さんの悩みから、経営の悩みまでを聞きだす徹底ぶりである。

ものづくりとは、よく見ること、さらに見ること、そして、自分で答えを探すこと。これに徹するしかないと、中村社長は静かに語った。

第三話に続く・・・

~世界の最先端が認めた三鷹のテクノクラート~

三鷹光器株式会社

所在地 〒181-0014 東京都三鷹市野崎1-18-8

取材ご協力

代表取締役社長 中村 勝重様

取材

東海バネ工業 ばね探訪編集部(文/EP 松井 写真/EP 小川)